トマトの絵手紙は、題材として殆どの絵手紙の本に出ています。

それほど、一般的な題材ですが、絵手紙の講師たちも気が付かない大切な要素を取り上げます。

その基本は「題材をよく観察すること」ですが、観察力に大きな違いがでます。

タイトルはオーバーですが、4つのポイントを押さえて書きましょう。

1)絵と構図 2)にじみのあるハガキと線 3)バランスのいい彩色 4)魅力的な言葉の4つです。

このページでは、1)の絵と構図を取り上げます。

1.構図編ー2冊の本の表紙にあるトマト、どこかが変?

構図の中の凹凸について

トマトはボウルのような球体ではありません。

もちろん、それに近いものはあります。特にミニトマトの場合。

個別のトマトによるのですが、一般的なトマトには、必ず僅かながら凹凸の変化があります。

その変化がとても大きいトマトもあれば、わずかな凹凸のものもあります。

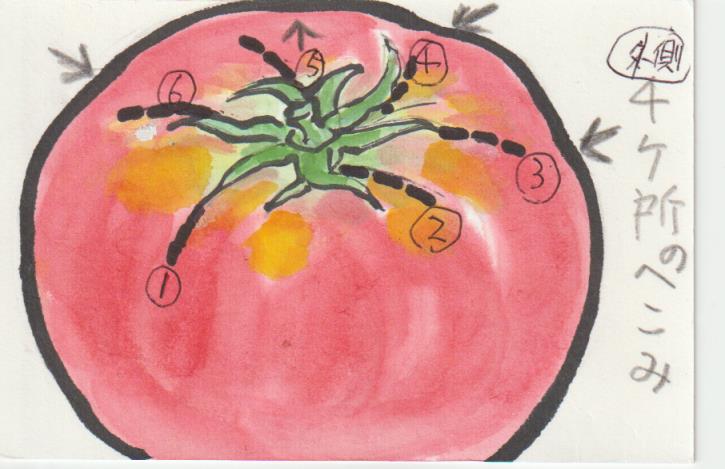

それを下の画像では点線で表現してみました。画像は当サイトの管理人のものです。

ここでは6本の点線で表現していますが、お判りでしょうか?

実は、この凹凸の書き方に、どこかがおかしい、と感じる作品が多いのです。

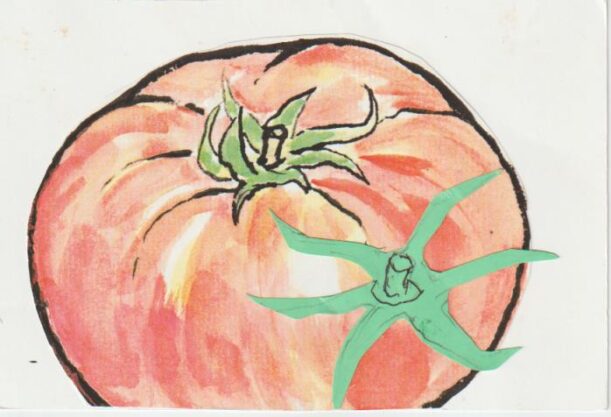

「管理人が書いたトマトの画像。」

では、絵手紙の教本としてよく知られている2冊の本にある「トマトの絵手紙」を見てみましょう。

どちらも、表紙にある画像です。

実は、この凹凸の書き方に、どこかがおかしい、と感じる作品が多いのです。

1)日本絵手紙協会公式教本「絵手紙を書こう」の表紙のトマト

2)「はじめての絵手紙百科」(主婦の友社)の初版本・表紙のトマトの画像。

注意点1)凹凸の変化を表わすときに、線を細めにしていますか?

1)の作品は、その線を「外側の線よりも細めに」書いているのが分かります。

2)の作品では、外側の線と、同じ太さで書かれています。

この線の書き方は、カボチャの線の書き方に近いと感じました。

注意点2)凹凸の変化を表わすときに、何本の線で書きますか?

何本の線で表すか、実際に凹凸が均一でなく、へこみの大きいものと、小さいものがあります。

それを、どの程度表すかは自由ですが、「トマトとして違和感がないように書きましょう」

1)の作品では、3~4本に見えます。

ヘタに付いている緑の葉のようなものは6本です。5~6本が多い。

2)の作品ではなんと8本です。

ヘタから伸びている緑の葉のようなものは、5本です。本数は合っています。

注意点3)トマトの外側の線の変化についてー構図

トマトの外周は、丸い円形 〇型のものは少ないものです。ミニトマトには多いです。

その外周を滑らかな円に現すのか、それとも変化を加えるか、よく見てみましょう。

個別のトマトによっても違いがあります。

凹みを説明した画像

上の画像の場合、内側の凹みは下の画像では6本です。

2.個別の作品から、良い点を取り入れましょう。

参考のトマトの絵手紙を見てみましょう。

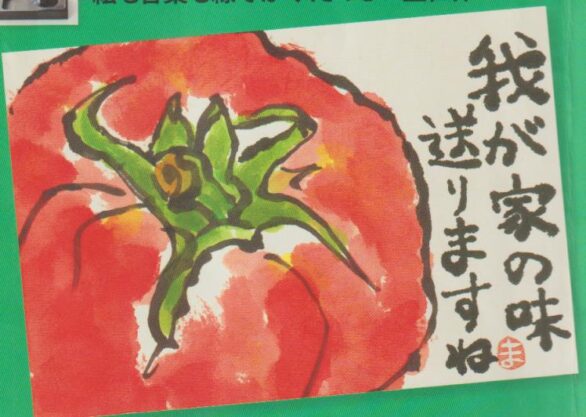

3)トマトの参考絵手紙№3 月刊えてがみ、絵手紙入門の本から

ボリウム感たっぷりです。書き方も全部いいですね。

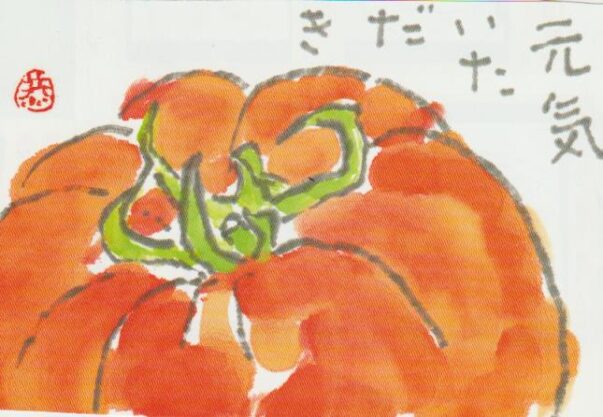

3)トマトの参考絵手紙№4

ポイントを押さえた良い作品。描き過ぎず、むしろ省略している所を見習おう。

5)トマトの参考絵手紙№5

こちらもボリウム感、たっぷりです。

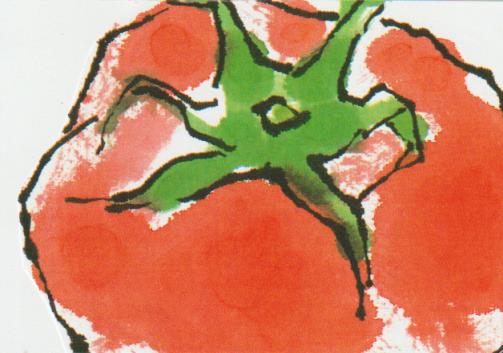

6)トマトの参考絵手紙№6

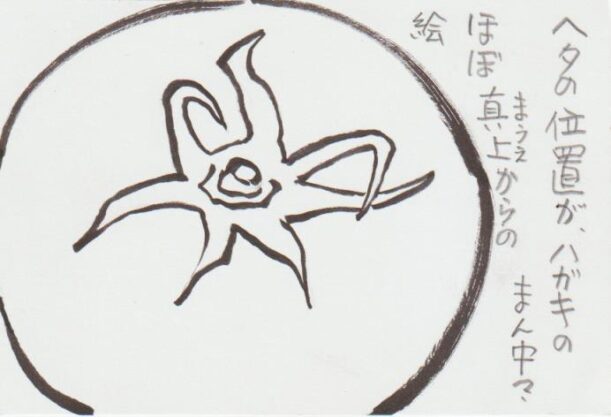

ほぼ真上から見た構図です。大きく部分的に書いています。

7)トマトの参考絵手紙№7

構図は真上からではなく、少しだけずらした角度から書いています。

この作品は絵の方にこだわり過ぎて、言葉を入れる余裕がありません。

そのため、このケースでは言葉を「トマト」と書いてしまいがちです。

そうなると最悪です。

思い切って言葉を別の紙に書いて貼り付けることもできます。

8)トマトの参考絵手紙№8

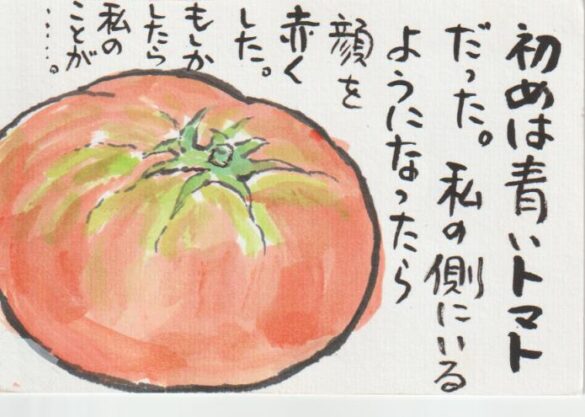

9)トマトの参考絵手紙№9

10)トマトの参考絵手紙№10

11)トマトの絵手紙№11

トマトのヘタの大きさ、形の難しさを知ろう。

トマトを書く場合、まず、ヘタから書きます。

そのヘタの大きさ、書く位置が難しいのです。

次の画像ではヘタがけっこう長いのです。ヘタの形もいい。

次の画像は、ヘタの大きさを確かめるため、緑色の紙をカットして、比べている所です。

次の画像のトマトはヘタが少し小さいかな?と自分では思いました。

しかし、実際にはヘタが小さいものもありました。

ヘタを上から見た構図のトマトのイラスト例

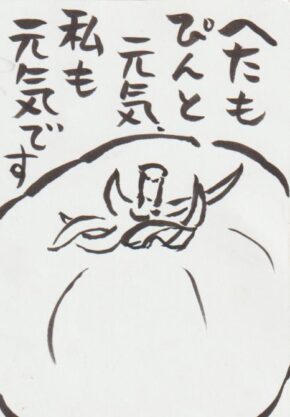

トマトの絵手紙、へたも私もピンと元気。

ヘタも乾燥して、つぶされているトマトもあります。

水に入れると、ヘタも元気になります。それから、書きましょう。

コメント